光と波長とエネルギー Vol.4

今回も引き続き、光と波長とエネルギーVol.4として光(電磁波)の波長とエネルギーの関係について説明します。本稿はシリーズ最重要テーマになるためもう少し踏み込んだ説明を進めていきます。大学で教わる量子力学の範疇にも関わるため、難しい内容になるかもしれませんがご了承ください。なお、これまでのVol.1~3で説明した内容をちょっとずつ回収しながら、たとえばVol.1の図2で説明した光がもつ5つの性質、Vol.2の図6で説明した電磁波の波長とエネルギーの関係も登場させています。

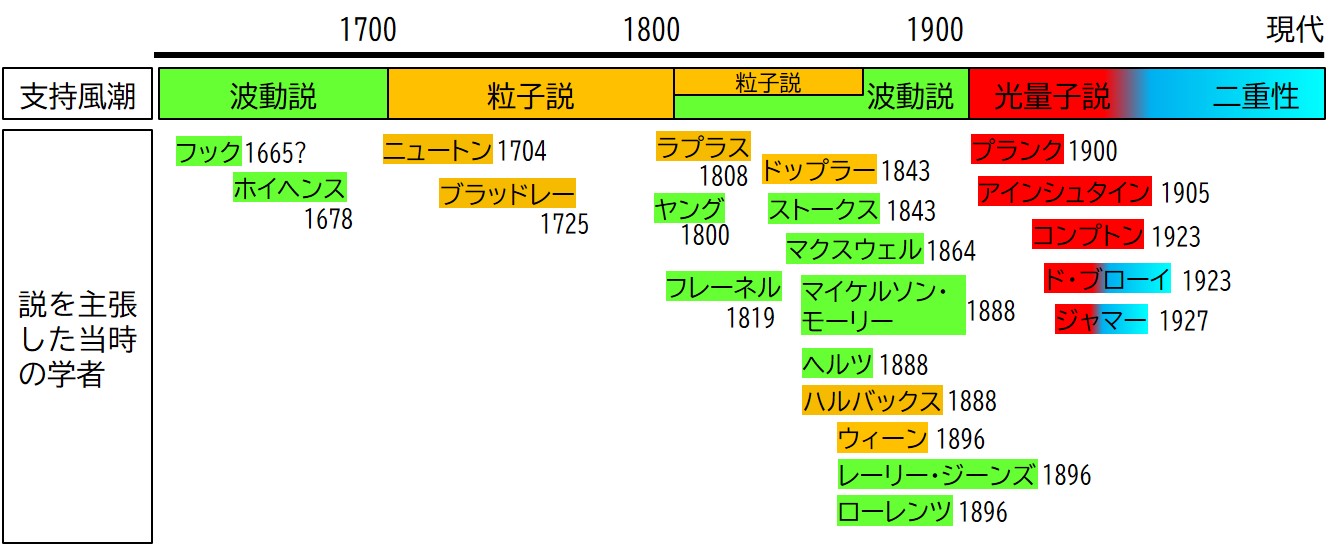

2つの説 図1に示すように光の持つ性質はフックによって波動性が17世紀半ばに唱えられてから始まった。波動性とはその名の通り、波の性質(波紋を思い浮かべてください)です。波の性質をもちいてホイヘンスが反射や屈折の性質を証明しました。しかしながら、光が伝わる媒体がなにか?また、光の干渉や回折の現象が証明できませんでした。その後、ニュートンが18世紀に著書「光子」で光の性質は粒子性(光そのものが実体をもつ:粒のようなモノである)を主張しました。粒であるならば直進性や反射性などを説明しながら、干渉や回折が起こらないという当時の観測結果を満足に説明でき、それまでの波動説を一転させてしまいました。ただし、粒子説にも次の点で課題がありました。光の速度が一定であることに反すること。水などとの界面で起こる反射と透過を区別するものはなにかわからなかったことが挙げられます。このように光のもつ性質を解明するために、物理学会では粒子説と波動説の2つが実験結果にもとづいて主張され、20世紀に入るまで時代ごとに入れ替わっていたことがわかります。

図1

量子仮説 ちょうど1900年にプランクは、黒体の放射スペクトルが放出する物体の温度と振動数(=波長)によって決まる法則を提唱しました。物体が光を吸収あるいは放射するとき、そのエネルギーはエネルギー素量ε=hνの整数倍(=飛び飛びの値となる)になることを仮定したものです。これをプランクの量子仮説といい、飛び飛びの値となることを量子化されたといいます。プランクが登場したことは、光の性質の解明をドラスティックに変化させました。量子力学の幕開けです。

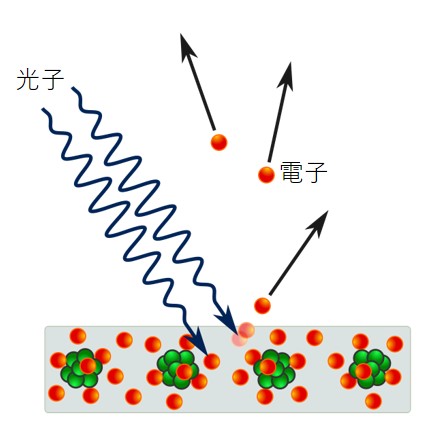

光量子仮説 1905年、プランクからすぐ後にアインシュタインは光量子仮説を提唱しました。光が「光子(こうし)」と呼ばれるエネルギーの塊として振る舞うとする仮説です。エネルギーの塊とはまさに「粒子」ですよね。ニュートンから始まった粒子説がアインシュタインによって極まりました。時代は遡って1888年にハルバックスは、光を金属に当てるとその金属が帯電状態を失う現象を発見しました。この現象は図2に示すような「光電効果」の一種で、光の粒子が金属に作用して金属から電子を放出させ、金属の帯電状態を変えたことを示しています。

図2

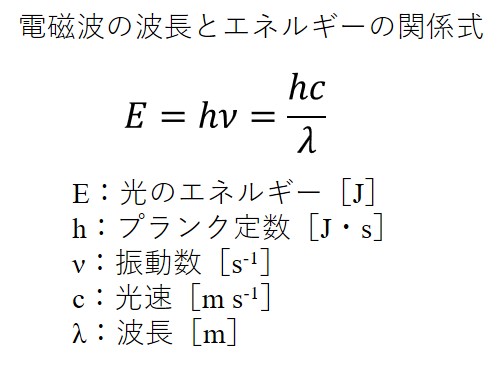

波動説が主流であった1800年代において、ハルバックスによる光電効果の発見は、光の粒子説を捨てることができない事実でした。光量子仮説では光の粒子を光子として扱います。あるエネルギーをもつ光子1個が金属表面の1個の電子に当たると光子が消滅して電子が外に飛び出します。光子がもっていたエネルギーは電子へ受け渡され、電子はこれを利用して原子核からの引力を振りほどいて金属の外へ飛び出す(飛び出した電子を光電子という)と考えます(玉突きの要領:エネルギー保存則を満足)。つまり、光を金属に当てると表面から電子が飛び出して、金属の荷電状態を変化させたと言えます。光子1個分のエネルギーはプランクの関係式E=hν(Eはエネルギー、hはプランク定数、νは振動数)で表されます(図3)。光のエネルギーは振動数に比例(=波長に反比例)します。“光が強い”、“電磁波のエネルギーが大きい”ということは、波動性の観点からはその振幅(波の振れ幅)が大きいといえますが、粒子性の観点からは光子の個数が多いということになります。アインシュタインの光量子仮説は光電効果を説明する端緒となり、のちにコンプトンによるX線散乱(X線を物体に照射したとき、散乱X線の波長が入射X線の波長より長くなる)現象によって証明されています。X線(電磁波)が粒子性をもち、つまり光子として振るまうことを示しています。

図3

波長700 nmの赤色の可視光線の光子1個のエネルギーを計算すると、まず振動数を計算してから上式にあてはめてさらに計算しますと、2.84×10の-19乗ので、通常、電子ボルト(単位eV)で表します。電子1個が1 Vの電位差で加速されたときに得る運動エネルギーを1 eVと定義されています。eVとJの単位変換は次の関係を利用します。1 [eV] = 1.6×10の-19乗 [J]。これをもちいて前述の光子1個のエネルギーをeVで計算しなおすと、

図4

となり、単位がジュールよりも電子ボルトで表記する方がわかりやすくなります。図4からわかるように、波長が長くなるほど光子1個のもつエネルギーが小さくなります。最後に電磁波の種類とそれらがもつエネルギーについて簡単にまとめます。

X線・・・・原子の大きさと同じ波長で光子のエネルギーが大きく、透過力が強い

紫外線・・・X線より波長が長くなって透過力は弱まるが、光子のエネルギーは大きく生物の細胞を傷つける

可視光線・・紫外線より波長が長く、人間の目に見えるわずかな波長範囲であるものの、光子のエネルギーは大きい

赤外線・・・光子のエネルギーはさらに小さくなるが、分子などの結合を共振させる作用をもち、熱放射との関係が深い

光の二重性 この節で説明する事柄は少々難しくなりますが、光の性質を結論するに至る歴史をまとめました。その成果は、ラザフォード、ボーア、ド・ブローイの三人によるところが大きいです(図5)。

図5

まず、ラザフォード(1871-1937)はX線の一種であるα線の散乱実験の結果から、非常に小さな原子核に原子の正電荷と質量のほぼすべてが存在し、その周りを電子が太陽系の惑星みたいにぐるぐる回っているものです(図6左)。原子核の存在をはじめて提唱したモデルで、ラザフォードの原子模型といいます。つぎに、1913年、ボーア(1885-1962)は、ラザフォードの原子模型の弱点(1)原子スペクトルの不連続性と(2)電子はなぜ原子核の周りを回り続けられるのか、を検討していました。電子が回転軌道に沿って原子核を周回すると仮定して、電子の回転軌道半径とそのエネルギーを求め、そこから各軌道を回る電子のエネルギー差が光のエネルギーに変化して放出されるものと考えました(光電効果の機作と同じ理屈、図6右)。こう考えるとスペクトル波長の実測値と理論値がたいへんよく一致することがわかりました(ボーアの量子条件)。

図6

最後に、ド・ブローイ(1892-1987)は電子を波と考えることによってボーアの理論を説明しました。すべての粒子の運動量をPとし、その波長がλ=h/Pに相当する波になると考え、これを物質波としました。当時、粒子と考えられていた電子に波動性が存在するなら、これまで波と考えられていた光に粒子性が存在しても不思議はない、としてド・ブローイが「二重性」の概念を提唱しました。二重性は1927年にジャマー(1896-1971)の電子線回折の実験で証明されています。これは逆説的に考えたド・ブローイのすごい想像力ですね。

これまで波であるとばかり考えていた光・・・これまで粒子であるとばかり考えていた電子、これらの逆も正しかったのです。

参考文献:鬼塚史朗, 物理教育, 43, 4, (1995) 425-432.